野田真吉特集 ゆきははなである

人々の暮らし、神々の宴

野田真吉特集

ゆきははなである

1/10(土)-1/23(金)

人々の暮らし、神々の宴

野田真吉特集

ゆきははなである

1/10(土)-1/23(金)

神事、暮らし、自然、経済活動、社会運動、科学…

縦横無尽、変幻自在の映画作家・野田真吉の視線はとどまらない

大学在学中に中原中也に師事し詩作に勤しんだ野田真吉は、卒業後の1937年にP.C.L映画製作所に入社。その後東宝文化映画部に所属し、農村の記録映画などを撮るが、戦争によって活動を休止し従軍する。敗戦後、復職し児童映画などを手掛けるが、東宝争議を闘い、退社。フリーになってからは、社会運動を記録し、企業・産業PR映画や実験映画を作り、松本俊夫らと新しい映画とその方法を唱え、芸術運動に関わっていった。1970年代以降は、以前から興味を持っていた民俗文化の映像化に本格的に取り組み、歴史的社会的に培われてきた日本人の意識構造の深部を映し出そうとした。

ハレとケ、生と死、私たちの根底に脈々とながれる不変のリズムを8作品4プログラムで刻む

あらゆるものが変貌を遂げた現代においても、人々はなぜ古来より続く神事に心惹かれるのか。なぜ自然とともにある暮らしに関心を持つのか。本特集では、野田が記録した多種多様な事象の中から、かつての人々の暮らしと祭りの姿を取り上げ、私たちの根底に流れる不変のリズムを探求する。

ドキュメンタリー作家として20世紀の日本人を見つめ、独自の理念と手法で解き明かそうとした野田真吉の映像世界の幕が開く。

野田 真吉 Noda Shinkichi

1913年愛媛県八幡浜市生まれ。父親は南宗派の画家・野田青石。早稲田大学仏文科在学中、中原中也に師事し、詩作を始める。1937年に卒業し、P.C.L.(同年に東宝映画に改組)に入社し文化映画部に配属。亀井文夫らと出会う。『郵便従業員』(1939)で監督デビュー。1941年に二度目の召集を受け、敗戦まで陸軍に所属。 戦後、東宝争議を闘い、退社。

1952年からフリーとして活動を開始し、産業PR映画、社会派記録映画、実験映画など様々な作品を手がける。この時期に、青森の末端の村に住む人々の営みを記録したドキュメンタリー映画『忘れられた土地 生活の記録シリーズ II』(1958)や、ミクロの世界に壮大なドラマを見出したPR映画『マリン・スノー 石油の起源』(1960)などの作家性溢れる代表作を制作。一方で、大島渚、吉田喜重らの「映画批評の会」、安部公房、島尾敏雄らの「現在の会」など、さまざまな集団に関わり芸術活動を行う。1955年には「教育映画作家協会」(のちの「記録映画作家協会」)を組織し、1964年には松本俊夫、土本典昭、黒木和雄、東陽一、小川紳介らと「映像芸術の会」を結成。機関誌の編集に携わり精力的に映画評論を執筆。『まだ見ぬ街』(1963)以降、自主製作映画を手がけるようになる。また日本テレビで放映された「ノンフィクション劇場」や「すばらしい世界旅行」など、ドキュメンタリー番組の制作にも携わる。1967年、佐々木基一らと杉並シネクラブを設立、自主上映活動にも取り組む。

1970年『冬の夜の神々の宴 遠山の霜月祭』を制作。以降は民俗映像に強い興味を持ち、近代化により消滅の危機に陥った祭りや伝統芸能、民俗行事を記録することに情熱を注いだ。 1978年、映像作家の北村皆雄、民俗学者の野口武徳、宮田登とともに「日本映像民俗学の会」を創設。

著書として、「日本ドキュメンタリー映画全史」(1984)、「ある映画作家 フィルモグラフィ的自伝風な覚え書」(1988)、「中原中也 わが青春の漂泊」(1988)、「映像 黄昏を暁と呼びうるか」(1991)がある。また1978年に第一詩集「奈落転々」、1982年に第二詩集「暗愚唱歌」を出版。

1993年、80歳で没。

公式サイト https://www.gnome15.com/noda-shinkichi/

企画・配給 ノーム

協力 亘純吉、資料映像バンク、神戸映画資料館、田中晋平、新日本映画社

入場料一般1,900円/会員・大専・シニア1,300円/高校生以下800円

イベント情報

「Cプログラム」1/10(土)上映後、遠藤協さん(記録映像作家/映像民俗学)のトークイベントがございます。

リピーター特典

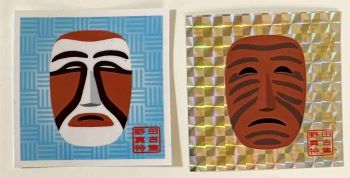

2プログラム鑑賞で『翁面ステッカー』、4プログラム鑑賞で『幸法面キラキラステッカー』をプレゼント!

2プログラム鑑賞で『翁面ステッカー』、4プログラム鑑賞で『幸法面キラキラステッカー』をプレゼント!

※受付にてスタンプカードをお渡しいたします。各プログラムの半券またはオンラインチケットの画面をご提示いただくごとにスタンプを一つ押します。

※数量限定・なくなり次第終了。

上映スケジュール

| 1/10(土) | 1/11(日) | 1/12(月) | 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/16(金) |

12:05ー13:45 12:05ー13:45Cプログラム 上映後トーク 遠藤協さん |

11:50ー13:05 11:50ー13:05Bプログラム |

12:20ー14:35 12:20ー14:35Dプログラム |

11:50ー13:30 11:50ー13:30Cプログラム |

11:50ー13:00 11:50ー13:00Aプログラム |

11:50ー14:05 11:50ー14:05Dプログラム |

11:50ー13:21 11:50ー13:21Cプログラム |

14:45ー16:05 14:45ー16:05Bプログラム |

13:15ー14:25 13:15ー14:25Aプログラム |

14:45ー16:00 14:45ー16:00Aプログラム |

13:40ー15:55 13:40ー15:55Dプログラム |

13:10ー14:41 13:10ー14:41Cプログラム |

14:15ー15:55 14:15ー15:55Cプログラム |

13:30ー14:45 13:30ー14:45Bプログラム |

14:35ー16:06 14:35ー16:06Cプログラム |

14:50ー16:05 14:50ー16:05Bプログラム |

14:55ー16:05 14:55ー16:05Aプログラム |

予定表 横にスクロールできます

| 1/17(土) | 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) |

18:00ー20:15 18:00ー20:15Dプログラム |

18:00ー19:10 18:00ー19:10Aプログラム |

18:00ー19:20 18:00ー19:20Bプログラム |

18:00ー19:31 18:00ー19:31Cプログラム |

18:15ー20:30 18:15ー20:30Dプログラム |

18:00ー19:40 18:00ー19:40Cプログラム |

18:00ー19:15 18:00ー19:15Bプログラム |

20:25ー22:05 20:25ー22:05Cプログラム |

19:20ー20:35 19:20ー20:35Bプログラム |

19:30ー21:45 19:30ー21:45Dプログラム |

19:40ー20:50 19:40ー20:50Aプログラム |

20:40ー21:55 20:40ー21:55Aプログラム |

19:25ー20:35 19:25ー20:35Aプログラム |

|

20:45ー22:16 20:45ー22:16Cプログラム |

21:00ー22:15 21:00ー22:15Bプログラム |

20:45ー22:55 20:45ー22:55Dプログラム |

予定表 横にスクロールできます

作品紹介

Aプログラム

谷間の少女

1949年/モノクロ/49分

演出:野田真吉

撮影:浦島進

音楽:古関裕而

原作:白柳美彦

製作:湯原甫、米山彊

出演:岡村道子、浜村純、木下ゆづ子、亘幸子

山村の厳しい生活の中で、逞しく生きる子供たちのリアルな姿が輝きを放つ、児童映画の名作

栃木県湯西川の山村。山奥で炭焼を生業とする家の娘キサは村の学校に入る。学校までは険しい谷を越えなければならないが、キサは勉強も学友との交流も全てを楽しみ、学校生活を謳歌する。だが、ある日、火事で炭焼小屋が焼失し、キサは両親を手伝うため学校に行けなくなってしまう。それを知った友人たちは団結して復旧を手伝うことに。撮影先の湯西川の子供たちが出演し、衣装も現地調達で制作された。

農村住宅改善

1941年/モノクロ/20分(戦後公開版)

監督:野田真吉

撮影:福田三郎

編集:山田耕造

音楽:服部良一

監修:竹内芳太郎

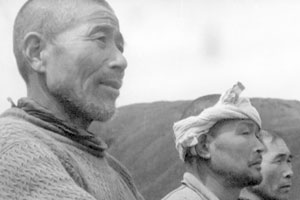

「考現学」の祖、建築学者の今和次郎らによる東北農村住宅の実態調査を記録した貴重なドキュメンタリー

1940年、民家研究者でもあった建築学者の今和次郎らが「住宅は生活の容器である」という視点から東北一円の農村住宅の実態を調査した。その調査隊に随行し、苛酷な自然環境の中にある民家の実態を記録し、農村の生活改善の必要性を説いた作品。今回のバージョンは35分程度のオリジナル版を短縮し戦後公開したもの(オリジナル版は現存しない)。戦前の家の様子が克明に記録されており、資料としても貴重な作品。

Bプログラム

機関車小僧

1950年/モノクロ/45分

演出:野田真吉

脚本:野田真吉、内山義重

撮影:浦島進

音楽:大木正夫

製作:米山彊

出演:二口信一、亘幸子、大町文夫、原緋紗子、河村弘二

田園を走る蒸気機関車と機関士に憧れる少年。厳しい生活の中でも子供たちの未来に希望を込めた、野田的ネオレアリズモ作品

戦争で両親を亡くした小学6年生の明は、叔父夫婦の元で暮らしている。父と同じ機関士になることを夢みる明は機関士が力のいる仕事だと知るが、友人が持ち上げた大きな石を持ち上げられない。それでもあきらめない明は休暇で里帰りした姉に相談し、姉は応援を約束してくれる。姉が去る日、土産を渡そうと山に入った明に試練が…。野田は子供の視点に立ったリアリズムを追求しながら、子供たちの未来に希望を込めた。

忘れられた土地 生活の記録シリーズ II

1958年/モノクロ/30分

演出・脚本:野田真吉

撮影:高橋佑次

録音:大橋鉄矢

音楽:間宮芳生

解説:高島陽

高度経済成長の陰で取り残された人々の過酷な暮らし。観察者であろうとする野田の心の震えが滲み出た伝説の記録映画

下北半島のほぼ北東端、アイヌ語で“行き止まり”の意味を持つ尻労(しつかり)地区。人々は漁業と農業で生計を立てている。男は昔ながらの磯船の漁を続けているが、岩手から来る大謀網の漁船に為す術がない。女は日暮れまで田畑を耕している。親に代わり年長の子供が弟妹の面倒を見ている。観察者であろうとした野田が感情を抑えきれなかった過酷な環境。高度経済成長期の一つの現実を記録した野田の代表作の一つ。

Cプログラム

異形異類の面掛行列

1988年/カラー/18分

監督・構成・製作:野田真吉

撮影:田中茂、高坂政孝

録音:井上洋右、大塚正之

異形異類の面掛10人衆が軽快なお囃子に合わせて練り歩く鎌倉の御霊神社の祭礼「面掛行列」を、実験的な構成で見せる記録映画

面掛行列は鎌倉の御霊神社で行われる祭礼。奈良時代から伝わる伎楽の面や田楽の面をつけた10人衆が御霊神社から極楽寺の坂までを練り歩き、豊作・豊漁を祈願する。野田は1972年に神奈川ニュース映画協会の依頼で祭礼を撮影し、後にフィルムをもらい受けて私家版として本作を完成させた。前半は面掛行列をダイナミックに映し、後半は展示のように面を紹介するという、動と静を対比させた構成が実験的な記録映画。

冬の夜の神々の宴 遠山の霜月祭

1970年/モノクロ/37分

監督・編集・制作:野田真吉

撮影:長谷川元吉

撮影助手:亘真幸

録音:野田純

製作協力:大野耕司、松川八洲雄、岩佐寿枝、北村皆雄、一杉陽子、長野県下伊那郡上村下栗

信州遠山郷の神事「霜月まつり」。全国の神々を召喚し、怨霊を慰め一年の安寧を願う一夜の祭りを幻想的に映し出した、異色の記録映画

長野県飯田市遠山郷の「霜月まつり」。一年で日が最も短い冬至(旧暦の11月/霜月)に全国の神々を招き入れ、生命力の甦りを願う。夜を徹して行われる湯立神楽で、沸き立つ湯けむりの中、仮面をまとった神々や死霊の化身が舞う。この神事には一揆で滅ぼされた領主・遠山一族の怨霊を慰め祀る舞が組みこまれている。野田は説明を極力排して旅人のような眼で祭りを追い、神々が集う一夜を夢幻のように描き出した。

生者と死者のかよい路 新野の盆おどり 神送りの行事

1991年/カラー/36分

監督・構成・製作:野田真吉

撮影:亘真幸、大塚正之、岩崎充利、小川克己

録音:井上洋右

現地録音:菊地進平、大塚正之

製作協力:オフィスMAP

協力:新野高原踊りの会

3日間、町全体で夜通し踊り続ける「新野の盆踊り」。山間の集落で長い歴史をもつ伝統行事の心意をとらえたドキュメンタリー

長野県阿南町新野で盆に開催される「新野の盆踊り」。夜を徹した盆踊りで生者と死者が交歓する。踊り続けた三夜が明ける早朝、神送りが行われる。名残を惜しむ人々に道を阻まれながら運ばれた切子燈籠が燃やされ、盆に迎えた祖霊が東の空へと送リ出される。人々は振り返らずに「秋唄」を歌いながら家路につく。『ゆきははなである』を完成させた野田が5年に渡り新野に通って作り上げた、民俗神事芸能記録の集大成。

Dプログラム

ゆきははなである 新野の雪まつり

1980年/カラー/129分

演出・編集・制作:野田真吉

撮影:亘真幸

音響:井上洋右

タイトル:城所昌夫

ナレーター:高島陽

制作協力:大野耕司、大塚正之、小川克己、岩佐寿枝、亘知也

仮面仮装の神々がくり返し現れる「新野の雪まつり」。中世からつづく人々の心意を、祭りの中に見出そうとした記録。

長野県阿南町新野の伊豆神社と諏訪社を中心に13世紀頃から続く「新野の雪まつり」の記録。冬に舞い落ちる雪を稲穂の花に見立て、実りの先触れとして五穀豊穣を願う。夜を徹して行われる祭では「きょうまん(競馬)」「翁」などの仮面仮装の芸能が次々と行われ、実りをもたらす精霊「さいほう」の登場に場が沸き立つ。来る一年の生産に向けた農民の日常(ケ)の願いを、ハレの祭りの中に読み取ろうとした作品。