3/7(土)~

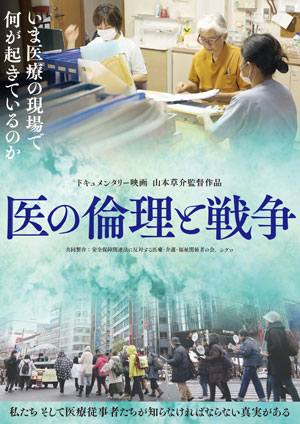

医の倫理と戦争

©2025 Siglo

2025年/77 分/ドキュメンタリー/ 日本語字幕付き

監督・撮影・編集:山本草介

企画:伊藤真美

プロデューサー:山上徹二郎

撮影:辻智彦、伊東尚輝

撮影助手:小林沙優

整音:永濱清二

カラーグレーディング:辻智彦

音楽:田中教順

共同製作:安全保障関連法に反対する医療・介護・福祉関係者の会、シグロ

出演:天羽道子、五十風逸美、池田恵美子、伊藤真美、川嶋みどり、倉沢愛子、胡桃澤伸、小島美里、沢田貴志、 徳田安春、西山勝夫、本田宏、宮子あずさ、吉中丈志

協力:「戦争と医の倫理」の検証を進める会

イベント情報

3/7(土)上映後、山本草介監督、沢田貴志さん(本作出演、港町診療所所長)、3/8(日)上映後、山本草介監督の舞台挨拶がございます。

歴史の闇を堀り起こし、現代の医療現場が抱える問題に正面から向き合う

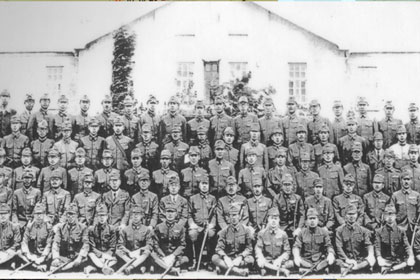

現在の日本の医療現場が抱える様々な問題の根底には、第二次世界大戦における医療関係者による戦争犯罪への加担と、その隠蔽という事実がある。石井四郎が率いた「731部隊」に所属する医師たちは、中国人への人体実験を繰り返し、敗戦後その事実を隠蔽しただけでなく、人体実験で得た“ 知見” を自らの功績にかえ、戦後日本の医学界の中心に上り詰めた。そうした負の歴史と向き合い、「医の倫理」を掲げて戦争反対の声を上げ続ける医療関係者たちがいる。本作では、731部隊の真実を追いながら、現在の医療現場が抱える様々な問題に取り組む医療関係者たちの今を取材した。

山本草介監督より

「医」と「戦争」。これほどかけ離れたものはないだろう。命を救うのが「医」であり、命を奪うのが「戦争」だからだ。僕はこの映画を撮影するまで、当然「医」に携わるものは「戦争」に抗い、否定するものだと思っていた。だが、現実はそうではなかった。過去に医療者は実験と称した大量殺人さえし、現在も、反戦運動に関わるものは少数であり職場では異端とされる・・・ 。

なぜなのだろう? 医療者がどれだけ努力を重ねて一人の命を繋いでも、一生かけて新しい治療法を開発しても、戦争が起こればすべてが無に帰すのに。僕は退院する患者を見送る医療者の笑顔を知っている。それが心から生まれたものであると知っている。力及ばなかった時の苦悩も見ている。

しかし、だからこそ、この映画を世に出す必要があると思った。彼らに見てもらう必要があると思った。そして私たちの命への「倫理」そのものが脆く、いとも簡単に失われることを、僕はこの映画を作り、知った。

3/7(土)~

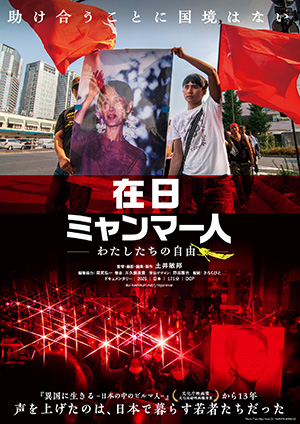

在日ミャンマー人 -わたしたちの自由-

ⓒ Thant Myo Htwe(D) / MASAYA NODA(U)

2025年/日本/カラー/171分+途中10分休憩あり/配給:きろくびと

監督・撮影・編集・製作:土井敏邦

編集協力:尾尻弘一

整音:川久保直貴

宣伝デザイン:野田雅也

イベント情報

3/7(土)上映後、土井敏邦監督の舞台挨拶がございます。

2.1軍事クーデターから5年――

異国で懸命に生きる彼らの姿は

排外主義が進む世界の希望となるか

2021年2月1日、ミャンマー国軍によるクーデターが起き、ミンアンフライン総司令官が全権を掌握、国家指導者の地位に就く。国軍は2020年の総選挙を無効とし、非常事態宣言を布告すると、選挙で勝利した国民民主連盟(NLD)政権の指導者アウンサンスーチー氏らが拘束された。

このクーデターに対し、国民はミャンマー全土で非暴力の抗議デモで激しく抵抗、多くの公務員たちが抵抗の意志を示すために職場を離れ、市民不服従運動(CDM)を展開したが、国軍は武力で弾圧し、拷問死も含め多数の死傷者を出した。その結果、推定350万以上の人々が国軍の弾圧を逃れ、国内避難民となった。日本でもクーデター直後から当時4万人ほどいた在日ミャンマー人たちの多くが抗議のデモで立ち上がる。各地で働く技能実習生の若者たちも休日を返上し、地方から東京での抗議デモに駆けつけ、現地支援のための募金活動にも奔走する。

パレスチナや福島を個人の目線で映し出し、

数々の受賞作品を輩出してきた土井敏邦監督最新作

『沈黙を破る』、『福島は語る』、『津島』、『ガザからの報告』など、そこに暮らす人々の視点で丹念に映し出してきた作品は数々の受賞を重ねてきた土井敏邦監督。本作は祖国・ミャンマーの民主化運動のために日本に亡命したチョウチョウソー(チョウ)を14年追った『異国に生きる-日本の中のビルマ人-』(2013年公開)の続編的位置づけとなる作品。

第一部では、デモに参加した若者たちの祖国のクーデターへの怒りと悲しみ、深い思いを伝え、第二部ではタイ側の国境沿いの町に避難したミャンマー人たち、とりわけ子どもたちが通う学校の支援を続ける在日ミャンマー女性を追う。そして第三部では前作のチョウのその後を追い、さらにクーデターを起こした国軍と日本との関係を追う。世界で民主主義が後退しつつある中、そのレンズに映る在日ミャンマー人たちの姿は、私たちに自由、民主主義そして祖国とは何かを問いかける。

3/7(土)~1週間限定

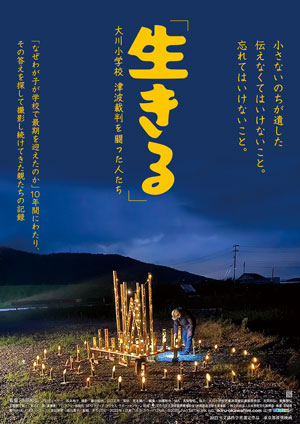

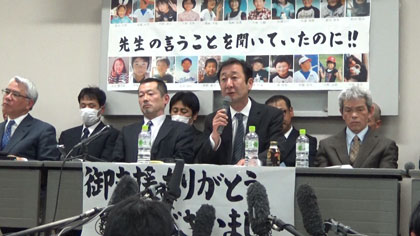

「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち

Ⓒ2022 PAO NETWORK INC.

2022年/日本/124分/配給:きろくびと

監督:寺田和弘

プロデューサー:松本裕子

撮影:藤田和也、山口正芳

音効:宮本陽一

編集:加藤裕也

MA:髙梨智史

協力:大川小学校児童津波被災遺族原告団、吉岡和弘、齋藤雅弘

主題歌:「駆けて来てよ」(歌:廣瀬奏)

バリアフリー版制作:NPOメディア・アクセス・サポートセンター

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)、独立行政法人日本芸術文化振興会

製作:(株)パオネットワーク

宣伝美術:追川恵子

2022年文部科学省選定作品

東京都推奨映画

〈HELLO!MOVIE〉詳細

イベント情報

3/7(土)上映後、寺田和弘監督、吉岡和弘弁護士(本作出演)の舞台挨拶がございます。

震災15年目のアンコール上映

「なぜわが子が学校で最期を迎えたのか」

10年間にわたり、その答えを探して撮影し続けてきた親たちの記録

2011年3月11日に起こった東日本大震災で、宮城県石巻市の大川小学校は津波にのまれる形で全校児童の7割に相当する74人の児童(うち4人は未だ行方不明)と10人の教職員が亡くなった。地震発生から津波到達までには約51分、ラジオや行政の防災無線で情報は学校側にも伝わりスクールバスも待機していたにも関わらず、学校で唯一多数の犠牲者を出した。この惨事を引き起こした事実・理由を知りたいという親たちの切なる願いに対し、行政の対応には誠意が感じられず、その説明に嘘や隠ぺいがあると感じた一部の親たちは真実を求め、市と県に対して提訴に至る。彼らはその間、そして裁判が始まってからも記録を撮り続け、のべ10年にわたる映像が貴重な記録として残ることになっていく―

弁護団はたった2人の弁護士

親たちが“わが子の代理人”となり

裁判史上、画期的な判決に

この裁判の代理人を務めたのは吉岡和弘、齋藤雅弘の両弁護士。

わずか2人の弁護団で、「金がほしいのか」といわれのない誹謗中傷も浴びせられる中、原告となった親たちは事実上の代理人弁護士となって証拠集めに奔走する。彼らにとって裁判で最も辛かったのはわが子の命に値段をつけなければならないことだった。それを乗り越え5年にわたる裁判で「画期的」といわれた判決を導く。親たちが撮り続けた膨大な闘いの記録を寺田和弘監督が丁寧に構成・編集し、追加撮影もあわせて、後世に残すべき作品として作り上げた。

Ⓒ飯 考行

3/14(土)-3/27(金)

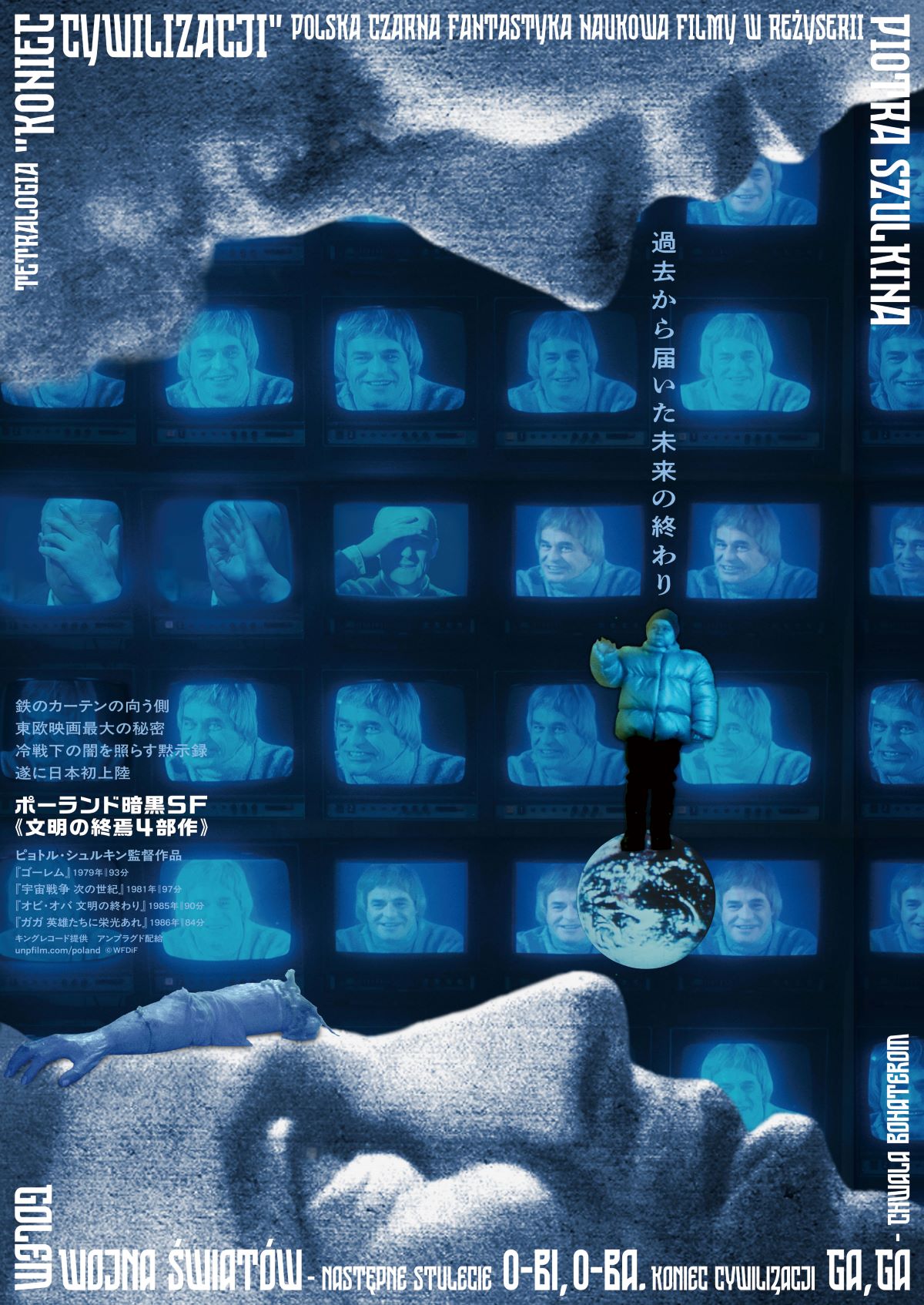

ポーランド暗黒SF≪文明の終焉4部作≫

ポーランド暗黒SF≪文明の終焉4部作≫

3/14(土)-3/27(金)

ポーランド暗黒SF≪文明の終焉4部作≫

3/14(土)-3/27(金)

─そして、全員さようなら─

鉄のカーテンの向う側、一切知られず存在した、東欧映画最大の秘密

冷戦下の闇を照らす黙示録、遂に日本初上陸

70年代末から80年代の社会主義体制時代のポーランドで製作された、ポーランド映画最大の秘密とも言える衝撃の暗黒SF4作品が、ポーランド暗黒SF≪文明の終焉4部作≫と題して公開される。 監督は常にポーランド当局と衝突、目をつけられてきたディストピアSFの先駆者ピョトル・シュルキン。強烈な風刺と超現実主義の極致ともいえる作風で腐敗した権力と官僚制のもとで生きる人間の悲惨な姿を映し、《全体主義からの脱出》というテーマを描く。当時、本国では上映禁止、以降もポーランド国外に知られることなく、監督は2018年に死亡。ほぼ全西側諸国の人々がその存在を知ることのなかったディストピア映画の最高峰、おそるべき共産圏映画が日本初上陸を果たす。

公式ホームページhttps://unpfilm.com/poland/

配給アンプラグド

提供キングレコード

入場料 一般1,900円/会員・大専・シニア1,300円/高校生以下800円

前売券全国共通特別鑑賞券 1,600円(税込)を当館受付にて発売中!特典:【暗黒全体主義ステッカー】(4種の中からランダムで1枚)をプレゼント!※前売券1枚につき1枚のお渡し。絵柄はお選びいただけません。

上映スケジュール

| 3/14(土) | 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) |

18:45ー20:20 18:45ー20:20ゴーレム |

18:35ー20:10 18:35ー20:10オビ・オバ 文明の終わり |

18:35ー20:15 18:35ー20:15ゴーレム |

18:35ー20:15 18:35ー20:15宇宙戦争 次の世紀 |

18:35ー20:05 18:35ー20:05ガガ 英雄たちに栄光あれ |

18:35ー20:15 18:35ー20:15宇宙戦争 次の世紀 |

18:35ー20:15 18:35ー20:15ゴーレム |

20:30ー22:10 20:30ー22:10宇宙戦争 次の世紀 |

20:25ー21:55 20:25ー21:55ガガ 英雄たちに栄光あれ |

20:25ー22:00 20:25ー22:00オビ・オバ 文明の終わり |

20:25ー21:55 20:25ー21:55ガガ 英雄たちに栄光あれ |

20:25ー22:05 20:25ー22:05ゴーレム |

20:25ー22:00 20:25ー22:00オビ・オバ 文明の終わり |

20:25ー22:05 20:25ー22:05宇宙戦争 次の世紀 |

予定表 横にスクロールできます

| 3/21(土) | 3/22(日) | 3/23(月) | 3/24(火) | 3/25(水) | 3/26(木) | 3/27(金) |

14:20ー15:55 14:20ー15:55オビ・オバ 文明の終わり |

14:20ー16:00 14:20ー16:00宇宙戦争 次の世紀 |

14:20ー15:50 14:20ー15:50ガガ 英雄たちに栄光あれ |

14:20ー16:00 14:20ー16:00ゴーレム |

14:20ー15:55 14:20ー15:55オビ・オバ 文明の終わり |

14:20ー16:00 14:20ー16:00ゴーレム |

14:20ー16:00 14:20ー16:00宇宙戦争 次の世紀 |

16:10ー17:40 16:10ー17:40ガガ 英雄たちに栄光あれ |

16:10ー17:50 16:10ー17:50ゴーレム |

16:10ー17:45 16:10ー17:45オビ・オバ 文明の終わり |

16:10ー17:40 16:10ー17:40ガガ 英雄たちに栄光あれ |

16:10ー17:50 16:10ー17:50宇宙戦争 次の世紀 |

16:10ー17:45 16:10ー17:45オビ・オバ 文明の終わり |

16:10ー17:40 16:10ー17:40ガガ 英雄たちに栄光あれ |

予定表 横にスクロールできます

作品紹介

ゴーレム

Golem, dir. Piotr Szulkin,1979,©WFDiF

1979年/ポーランド/93分

英題:Golem

監督:ピョトル・シュルキン

脚本:ピョトル・シュルキン、タデウシュ・ソボレフスキ

撮影:ジグムント・サモシウク

音楽:ジグムント・コニエチュニー、ユゼフ・スクシェク

出演:マレック・ヴァルチェフスキ、クリスティナ・ヤンダ、ヨアンナ・ジュウコフスカ、アンナ・ヤラチュヴナ

男は殺人容疑で警察の取り調べを受けるが、犯罪の詳細どころか自分の人生さえ思い出せない。彼は狂人や錯乱した歯科医、殺人的な医師、そして鋳鉄製のオーブンの壁の中に人間の創造の秘密があると信じる科学者たちの世界に戻される。自分が何者なのか、人間とは何かを知ろうとする男の旅は、彼ら全員と交差することになる。人類進化のために作られる人造クローン人間の厳しい現実を描く暗黒クローン人間SF。

宇宙戦争 次の世紀

The War of the Worlds:Next Century, dir. Piotr Szulkin,1981, ©WFDiF

1981年/ポーランド/97分

英題:The War of the Worlds:Next Century

監督・脚本:ピョトル・シュルキン

撮影:ジグムント・サモシウク

音楽:イェジ・マクシミウク、ユゼフ・スクシェク

出演:ローマン・ヴィルヘルミ、クリスティナ・ヤンダ、マリウシュ・ドモホフスキ、イェジ・ストゥール

火星人が着陸したが、恐れることはなかった。少なくとも、テレビ司会の男は人々にそう伝えてきた。しかし、火星人が到着して間もなく、男のアパートは荒らされ、妻は誘拐された。毎晩のテレビの台本も変更された。男の目に映るものは、毎晩観客に語っていることともはや一致しない。火星人は男が信じていたほど善良なのか、それとも男は地球全体を危険にさらすもっと邪悪な陰謀に利用されているのか?火星人襲来の厳しい現実を描く暗黒異星人侵略SF。

オビ・オバ 文明の終わり

O-bi O-ba:The End of Civilization, dir. Piotr Szulkin,1984, ©WFDiF

1985年/ポーランド/90分

英題:O-bi O-ba:The End of Civilization

監督・脚本:ピョトル・シュルキン

撮影:ヴィトルド・ソボチンスキ

音楽:イェジ・サタノフスキ

出演:イェジ・ストゥール、クリスティナ・ヤンダ、カリーナ・イェンドルシック、マリウシュ・ドモホフスキ、マレック・ヴァルチェフスキ

世界は核戦争で荒廃、惑星は凍りつき、放射線はドームの外に踏み出す者や物をすべて殺してしまう。男はアークとしてのみ知られる謎の宇宙船からの救出を待ちながら集まった人類の最後の生き残りたちを統制する。男は群衆の間を歩き回り、士気の低下を防ぎ、売春婦を口説き、反乱を鎮圧し、時には飢えた人々に食事を与えるなど、通常の日々の仕事をこなしている。しかしドームの真の邪悪な性質が明らかになるにつれ、男は人類を救う価値があるのか自問せざるを得なくなる。世界崩壊後の厳しい現実を描く暗黒放射能SF。

ガガ 英雄たちに栄光あれ

Ga Ga:Glory to the Heroes, dir. Piotr Szulkin,1985, ©WFDiF

1986年/ポーランド/84分

英題:Ga Ga:Glory to the Heroes

監督・脚本:ピョトル・シュルキン

撮影:エドヴァルド・クウォシンスキ

出演:ダニエル・オルブリフスキ、イェジ・ストゥール、カタジーナ・フィグラ、マリウシュ・ブノワ、ヘンリク・ビスタ

男は巨大宇宙ステーションの囚人で、他の囚人同様、遠く離れた惑星の探査にボランティアとして参加させられる。オーストラリア458惑星に着陸すると、男は英雄として歓迎され、セックス、酒、暴力のすべてを満喫する。しかし、男は自由には高い代償が伴うことに気づく。それは、男の暴力的な生活が惑星の住民の楽しみのために生中継されることだった。男の脱出方法はあるのか? それとも、運命は決まっているのか。地球から脱出した先に待ち受ける厳しい現実を描く暗黒新惑星SF。

3/14(土)-3/27(金)

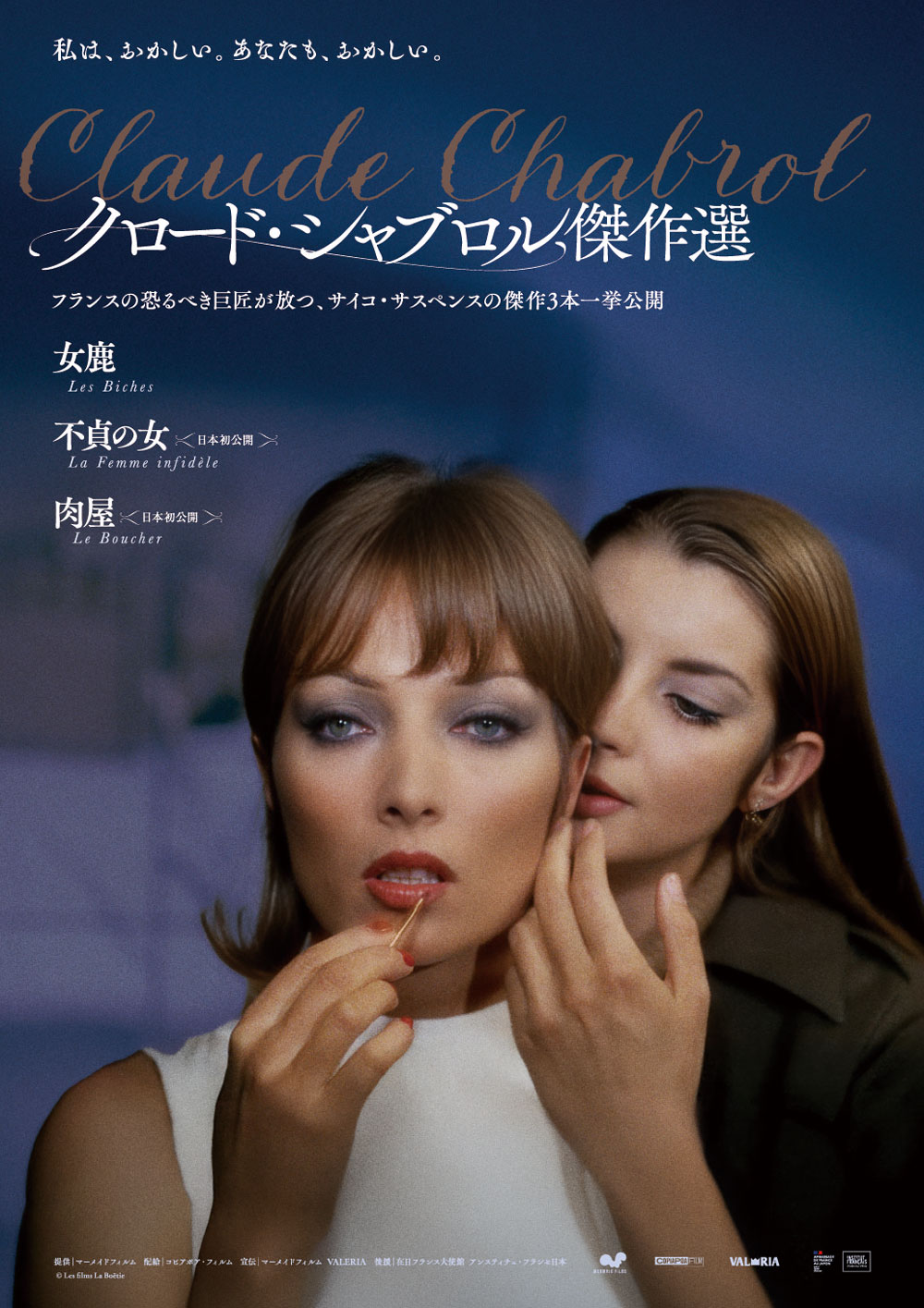

クロード・シャブロル傑作選

クロード・シャブロル傑作選

3/14(土)-3/27(金)

クロード・シャブロル傑作選

3/14(土)-3/27(金)

私は、おかしい。あなたも、おかしい。

フランスの恐るべき巨匠が放つ、サイコ・サスペンスの傑作3本一挙公開

ヌーヴェル・ヴァーグの旗手として、サスペンスやミステリーの巨匠として、半世紀にわたってフランス映画界をけん引してきた映画監督、クロード・シャブロル。長編だけで54本の作品を遺したシャブロルとあって、我が国では未公開の隠れた傑作も多いが、人間存在への皮肉めいた眼差し、恐怖とユーモアの絶妙なバランス、モラルや常識をいとも簡単に飛び越えて描かれる、研ぎ澄まされた物語の数々は決して色あせることなく、先の見えない現在だからこそより一層輝く。

上映される3本は長いキャリアの中でも黄金期と言って過言ではない、1960年代後半から70年に発表された、当時シャブロルの妻だったステファーヌ・オードラン主演によるサスペンスの極上作ばかり。しかも『不貞の女』『肉屋』は、特集上映を除き待望の日本初公開となる。2026年の幕開けにふさわしいシャブロルの官能的で濃密な映像世界にぜひ溺れてください。

※全作デジタルリマスター版での上映

公式ホームページhttps://culture.institutfrancais.jp/event/cinema202601160201

提供マーメイドフィルム

配給コピアポア・フィルム

宣伝マーメイドフィルム、VALERIA

後援在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本

入場料 一般1,900円/会員・大専・シニア1,300円/高校生以下800円

イベント情報

3/14(土)『不貞の女』上映後、渋谷哲也さん(日本大学教授/ドイツ映画研究)のトークイベントがございます。

上映スケジュール

| 3/14(土) | 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | 3/18(水) | 3/19(木) | 3/20(金) |

11:30ー13:10 11:30ー13:10女鹿 |

11:30ー13:10 11:30ー13:10肉屋 |

11:30ー13:10 11:30ー13:10不貞の女 |

11:30ー13:10 11:30ー13:10女鹿 |

11:30ー13:10 11:30ー13:10肉屋 |

11:30ー13:10 11:30ー13:10不貞の女 |

11:30ー13:10 11:30ー13:10女鹿 |

13:20ー15:00 13:20ー15:00不貞の女 上映後トーク 渋谷哲也さん |

13:20ー15:00 13:20ー15:00女鹿 |

13:20ー15:00 13:20ー15:00肉屋 |

13:20ー15:00 13:20ー15:00不貞の女 |

13:20ー15:00 13:20ー15:00女鹿 |

13:20ー15:00 13:20ー15:00肉屋 |

13:20ー15:00 13:20ー15:00不貞の女 |

予定表 横にスクロールできます

| 3/21(土) | 3/22(日) | 3/23(月) | 3/24(火) | 3/25(水) | 3/26(木) | 3/27(金) |

18:00ー19:40 18:00ー19:40肉屋 |

18:00ー19:45 18:00ー19:45不貞の女 |

18:00ー19:45 18:00ー19:45女鹿 |

18:00ー19:40 18:00ー19:40肉屋 |

18:00ー19:45 18:00ー19:45不貞の女 |

18:00ー19:45 18:00ー19:45女鹿 |

18:00ー19:40 18:00ー19:40肉屋 |

19:55ー21:40 19:55ー21:40女鹿 |

19:55ー21:35 19:55ー21:35肉屋 |

19:55ー21:40 19:55ー21:40不貞の女 |

19:55ー21:40 19:55ー21:40女鹿 |

19:55ー21:35 19:55ー21:35肉屋 |

19:55ー21:40 19:55ー21:40不貞の女 |

予定表 横にスクロールできます

作品紹介

女鹿

©︎Les films La Boëtie

1967年/フランス・イタリア/カラー/99分

原題:Les Biches

脚本:クロード・シャブロル、ポール・ジェゴフ

撮影:ジャン・ラビエ

音楽・ピエール・ジャンセン

出演:ステファーヌ・オードラン、ジャクリーヌ・ササール、ジャン=ルイ・トランティニャン

支配者、被支配者であり、分身のようでもある、女ふたりの濃厚かつミステリアスな関係を軸に、映画そのものが愛と憎しみをむき出しにした強烈な蠱惑をはなつ、シャブロルの“絶頂期”の傑作。ある日、セーヌ川に架かるポン・デ・ザールの路面に絵を描いている娘、ホワイを見そめたブルジョワの女、フレデリック。フレデリックの屋敷に住むことになったホワイは客として訪れたポールに惹かれるが、ポールはフレデリックとも関係を持ち…。複雑で曖昧な女たちのこころに満たされた官能的な作品。本作では既にシャブロル夫人だったステファーヌ・オードランが、前夫ジャン=ルイ・トランティニャンと共演を果たしている。

不貞の女★日本初公開

©︎Les films La Boëtie

1968年/フランス・イタリア/カラー/98分

原題:La Femme infidèle

脚本:クロード・シャブロル

撮影:ジャン・ラビエ

音楽:ピエール・ジャンセン

出演:ステファーヌ・オードラン、ミシェル・ブーケ、モーリス・ロネ

多くの批評家によって大絶賛され、シャブロルの最高作の一本と呼び声高いだけでなく、シャブロル自身にとっても最大の自信作。保険会社の重役シャルルは妻エレーヌと息子と共に幸せな毎日を送っているが、ある日、エレーヌが作家ペガラと浮気していることを突き止めてしまう。ペガラの家を訪れ、最初は平静を装うシャルルだったが、次第に怒りに駆られ…。アニエス・ヴァルダ『幸福』、ジャック・ドゥミ『シェルブールの雨傘』、そして今回上映される全3作の撮影を手がけるジャン・ラビエの洗練された映像美、名優たちの共演、繊細極まる心理描写と、あっと驚く暴力性を切り取った屈指の傑作スリラー。

肉屋★日本初公開

©︎Les films La Boëtie

1969年/フランス・イタリア/カラー/93分

原題:Le Boucher

脚本:クロード・シャブロル

撮影:ジャン・ラビエ

音楽:ピエール・ジャンセン、ドミニク・ザルディ

出演:ステファーヌ・オードラン、ジャン・ヤンヌ、アントニオ・パッサリア

フランス南西部の村で小学校の教師を務めるエレーヌは、孤独を抱えた肉屋のポポールと結婚式で隣あい、急速に親しくなる。一方、村で次々と起こり始める残忍な殺人事件。ある日、生徒たちとピクニックに出かけたエレーヌは惨殺死体を発見するが、傍らに落ちていたライターはエレーヌがポポールにプレゼントしたものとそっくりだった…。のどかな片田舎での日常に出現する異様な事態──花束に似た肉、パンに滴る血──人を愛しきることができない女、そして果てしない闇を抱えた人間がしぼり出す、一瞬の限りない切実さ。奇妙な切なさに放り出されるクライマックスも秀逸な、これぞシャブロル流愛の犯罪劇。

3/21(土)~

決断するとき

©2024 ARTISTS EQUITY. ALL RIGHTS RESERVED.

2026 年/アイルランド/98分/カラー/1.85:1/5.1ch/日本語字幕:山下美紗/配給:アンプラグド

監督:ティム・ミーランツ

脚本:エンダ・ウォルシュ

原作:クレア・キーガン「ほんのささやかなこと」(鴻巣友季子 訳/早川書房 刊)

製作総指揮:ベン・アフレック マイケル・ジョー ケヴィン・ハローラン

製作:マット・デイモン キリアン・マーフィー アラン・モロニー キャサリン・マギー ドリュー・ビントン 撮影:フランク・バン・デン・エーデン

編集:アラン・デソバージュ 音楽:センヤン・ヤンセン

出演:キリアン・マーフィー アイリーン・ウォルシュ ミシェル・フェアリー クレア・ダン ヘレン・ビーハン エミリー・ワトソン

【前売券】ムビチケカード 1,600円(税込)を当館受付にて発売中!特典:ポストカードセット(2枚組)をプレゼント!

「知ってしまった個人はどう振る舞うのか」

実話に基づく、世界的ベストセラーの映画化

舞台は1985年、アイルランドの小さな町。石炭商として生計を立て、家族と慎ましく暮らすビル・ファーロング(キリアン・マーフィー)は、クリスマスが近づくある日、石炭を届けに訪れた地元の修道院で、目を背けたくなる光景を目撃する。そこに身を置く少女から「ここから出してほしい」と懇願され、若い女性たちが行き場もなく苦しんでいる現実と向き合うことに。見て見ぬふりをすることが賢明だと理解しながらも、良心の呵責に悩むビル。そんな彼が、ついに下す決断とは――。

『オッペンハイマー』(23)後、次なる挑戦

アカデミー受賞俳優、キリアン・マーフィーの意欲作

第96回アカデミー賞 主演男優賞に輝いた『オッペンハイマー』(23/日本では2024年に劇場公開)の後、キリアン・マーフィーが次なる挑戦として選んだ意欲作。原作は、『コット、はじまりの夏』(22)の原作「あずかりっ子」でも知られる作家クレア・キーガンのベストセラー小説「ほんのささやかなこと」(鴻巣友季子 訳/早川書房 刊)。マーフィー自身が原作に深く惚れ込み、自ら映画化を切望。『オッペンハイマー』の撮影中にマット・デイモンへ企画を持ちかけ、ベン・アフレックも参加。そして、マーフィー出演のTVドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」(日本ではNetflix配信)で監督を努めた、ティム・ミーランツが加わり映画化が実現した。マーフィーは本作で初めてプロデューサーとしても名を連ね、キャスティングにも参加している。

アイルランドに実在した“マグダレン洗濯所”の人権問題を背景に描かれる本作は、社会が長く黙認してきた現実を問いかける人間ドラマ。『オッペンハイマー』とは一線を画し、言葉を抑え、沈黙と内面の葛藤を徹底的に演じ切るマーフィーの姿が、深い余韻を残す。

3/21(土)~

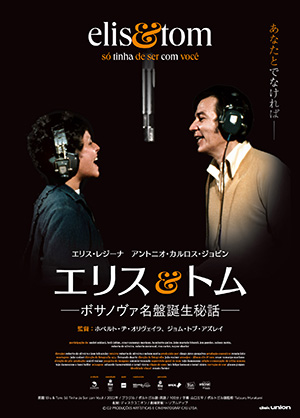

エリス&トム ―ボサノヴァ名盤誕生秘話―

©O2 PRODUҪÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA.

2022年/ブラジル/100分/ポルトガル語・英語/配給:ディスクユニオン/劇場営業:トリプルアップ

原題:Elis&Tom Só Tinha de Ser Com você

監督:ホべルト・ヂ・オリヴェイラ、ジョム・トブ・アズレイ

字幕:山口三平/ポルトガル語監修:Tatsuro Murakami

インタビュー対象者:アンドレ・ミダニ、ホベルト・メネスカル、ホベルト・ヂ・オリヴェイラ、ネルソン・モッタ、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、ジョン・パレ―リーズ、ジョアン・マルセロ・ボスコリ、セザル・カマルゴ・マリアーノ、ベス・ジョビン、ウンベルト・ガティカ、エリオ・デルミーロ、パウロ・ブラガ

【前売券】全国共通特別鑑賞券 1,500円(税込)を当館受付にて発売中!特典:ポストカードをプレゼント!

ブラジル音楽史に燦然と輝く傑作アルバム『エリス&トム』

当時の貴重な秘蔵映像を中心に、レコーディングの裏側に迫る

全音楽ファン必見のドキュメンタリー

1974年2月、ブラジル屈指の歌手であったエリス・レジーナと、1960年代に「イパネマの娘」の大ヒットで世界的な名声を得ていたアントニオ・カルロス・ジョビン(トム・ジョビン)がロサンゼルスに集合し、アルバム「Elis&Tom」を共作した。半世紀が経った今でもなお、ブラジルのみならず世界の音楽史上に燦然と輝くボサノヴァの傑作アルバムだが、実はレコーディングの舞台裏では様々な問題や軋轢が生じていた。ポップスターのエリスと、ボサノヴァの創始者で古き良きシンプルな音楽が好きなトムとの相性は最悪で、さらに、エリスの当時の夫でアレンジャーだったセザル・カマルゴ・マリアーノとトムとの関係にも亀裂が生じて…。彼らのアルバムのレコーディング現場では、いったい何があったのか? その秘密に迫る必見のドキュメンタリー。

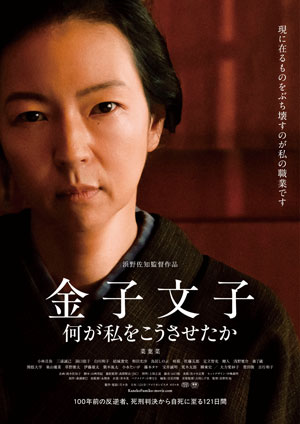

3/28(土)~

金子文子 何が私をこうさせたか

©旦々舎

2025年/日本/121分/製作・配給:旦々舎

監督:浜野佐知

企画:鈴木佐知子

脚本:山﨑邦紀

撮影監督:高間賢治(JSC)

制作:森満康巳

助監督:永関勇

編集:目見田健

音楽:吉岡しげ美

出演:菜葉菜、小林且弥、三浦誠己、洞口依子、吉行和子、菅田俊、白川和子、大方斐紗子、結城貴史、和田光沙、鳥居しのぶ、咲耶、佐藤五郎、足立智充、贈人、浅野寛介、森了蔵、関根大学、巣山優奈

【前売券】全国共通特別鑑賞券 1,500円(税込)を当館受付にて発売中!

イベント情報

3/28(土)上映後、菜葉菜さん、浜野佐知監督の舞台挨拶がございます。

100年前、日本の国家権力に全力で抗った虚無主義者/無政府主義者・金子文子 死刑判決から獄中での自死に至る121日間を描く。

1923年9月、朝鮮人の虚無主義者/民族主義者の朴烈と共に検束され、1926年3月、大逆罪で死刑判決を受けた金子文子。恩赦で無期に減刑され、栃木女子刑務所に送られたが、7月23日、独房で自死した。没年23歳。金子文子は、なぜ死んだのか?大審院の死刑判決の後、栃木女子刑務所で自死するまで何があったのか。本作は、残された生の声を伝える短歌をもとに、これまで空白であった死刑判決から自死に至る121日間の、文子のたったひとりの闘いを描く。

メガホンを取ったのは、1971年にピンク映画で監督デビューし、300本を超える映画を監督・制作してきた浜野佐知。自主制作作品では、尾崎翠(作家)、湯浅芳子(ロシア文学者)、宮本百合子(作家)など100年前の日本で自らを曲げることなく生きた女性たちを描いてきた浜野監督が、長年映画化を切望し続けた金子文子の最後の孤独な闘いを監督人生の集大成として完成させた。主演には、菜葉菜。『百合子、ダスヴィダーニヤ』『雪子さんの足音』で浜野監督作品に出演し、その演技力から文子役として抜擢。最後まで国家権力に抵抗した文子の魂の叫びを体現した。また文子の同志・朴烈には、監督としても活躍している小林且弥。予審判事・立松懐清には、三浦誠己。ほか、浜野作品に馴染みの深い吉行和子、白川和子、大方斐紗子、洞口依子、鳥居しのぶに加え、和田光沙、咲耶、菅田俊、足立智充、結城貴史、佐藤五郎など個性的な俳優陣が集結。脚本は山﨑邦紀、撮影監督は高間賢治、音楽監督は吉岡しげ美。長野県松本市にある戦前の裁判所や刑務所を移築した「松本市歴史の里」などで撮影された。

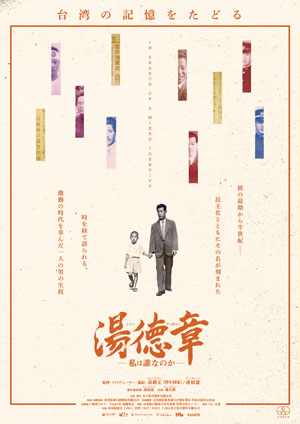

3/28(土)~

湯徳章―私は誰なのか―

© 2024角子影音製作有限公司

2024年/台湾/93分/配給:太秦

原題:尋找湯德章

監督・撮影:黃銘正(ホァン・ミンチェン)、連楨惠(リェン・チェンフイ)

プロデューサー:連楨惠(リェン・チェンフイ)

出演:鄭有傑(チェン・ユウチェー)

企画・製作:角子影音製作有限公司

監修:栖来ひかり

日本語字幕:加藤浩志

後援:台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター

【前売券】全国共通特別鑑賞券 1,500円(税込)を当館受付にて発売中!

彼の最期から半世紀―

民主化とともにその名が刻まれた

時を経て語られる、激動の人生を歩んだ一人の男の生涯

1947年3月13日、今では整備されたロータリーの中心にある公園で一人の男が処刑された。彼が生まれたのは1907年、台湾が日本の植民地であった頃。先住者と日本からの移住者との間に発生する摩擦のなかで、「台湾人」というアイデンティティが形成された時代でもあった。日本の敗戦後、ほどなくして台湾は中華民国政府の統治下に置かれるが、国民党政権の抑圧や腐敗に、台湾の民衆は不満と怒りを募らせていく。その衝突をきっかけに「二二八事件」が起こり、以降、長きにわたる言論弾圧と戒厳令が敷かれる。事件にまつわる人や物事を語ることは禁じられ、台湾の記憶の奥に静かに封じられていった。

台南には、湯徳章の名を冠した旧居や道路が残されているが、多くの台湾人、さらには台南の地元住民でさえ、彼の人物像を知る者は少ない。映画は彼の足跡をたどる旅に観客を導いていく。息子(養子)や姪、果物屋の店主、ジャーナリスト、歴史家、作家、当時の新聞記事…。彼と関わりのあった人々の証言や記録を紐解きながら湯徳章の人物像、そして彼が歩んだ人生の輪郭を少しずつ浮かび上がらせていく。

台湾の未来を切り開こうとしながらも、その志を果たす前に命を奪われた彼の想いとは——。これは、湯徳章のアイデンティティを探求する物語だけではない、台湾の記憶をたどる物語。

湯徳章(トゥン・テッチョン)

1907年、日本人の父と台湾人の母のもとに生まれた。警察官として社会に身を置くが、その後、日本にわたって司法を学び弁護士資格を取得。台南に戻り、弁護士として人々のため尽力した。1947年、二二八事件が勃発し、湯徳章は身を挺して混乱の収拾に尽力し多くの市民を守ったが、軍に逮捕され拷問を受け、町中を引き回されたうえで台南市の中心部にある民生緑園(現・湯徳章記念公園)で公開処刑された。40歳という若さであった。

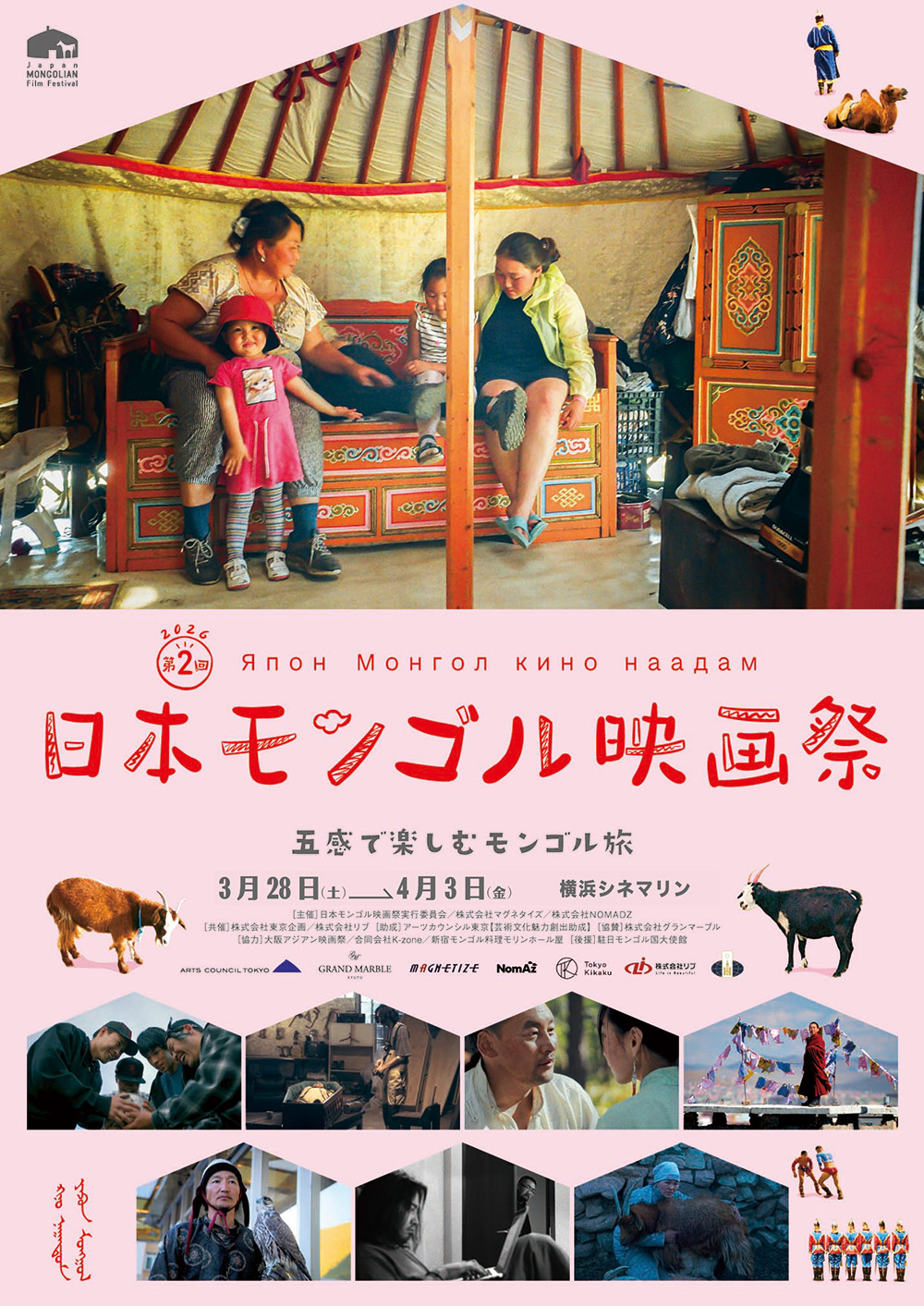

3/28(土)-4/3(金)

第2回日本モンゴル映画祭

第2回日本モンゴル映画祭

3/28(土)-4/3(金)

第2回日本モンゴル映画祭

3/28(土)-4/3(金)

モンゴルの「今」を五感で楽しめる、

日本初公開6作品を含む珠玉のラインナップ

第2回のテーマは「五感で楽しむモンゴル旅」。清朝支配下にあった時代から現代まで、モンゴルの大草原や都市で生きるさまざまな人びとの「リアル」を、映像で「見て」、ヒップホップやロック、伝統音楽で「聴いて」、登場人物たちの息遣いで「感じる」、まるでモンゴルを旅しているかのような体験をご提供します。

モンゴル国

日本とモンゴルには、多くの共通点があります。同じ北東アジアに位置すること、天や山や大地など大自然に宿る神を敬う精神、そして映画や音楽など独特なカルチャーが活発に生まれていること……。 しかし、日本で得られるモンゴルの情報は限られており、日本人が思い浮かべるモンゴルのイメージは「草原」「馬」「相撲」といった画一的なものにとどまるのが現状です。一方モンゴルでは、アニメや映画、ドラマ、音楽など日本のカルチャーが親しまれており、日本文化への関心が高い国です。 本映画祭は、モンゴル映画を通して、日本とモンゴルの「知られざる今」をつなぐ文化的な架け橋となることを目指しています。大草原で家畜と共に生きる遊牧民の喜びと悲しみ、ウランバートル郊外のゲル地区でヒップホップに希望を見出した若者の燃えるような生きざまなど、日本にいる私たちにとって“新しい発見”や“刺激に満ちた世界”をお届けします。

公式ホームページhttps://mongolianfilmfest.com/

主催日本モンゴル映画祭実行委員会/株式会社マグネタイズ/株式会社NOMADZ

共催株式会社東京企画/株式会社リブ

助成アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

協賛株式会社グランマーブル

協力大阪アジアン映画祭/合同会社K-zone/新宿モンゴル料理モリンホール屋

後援駐日モンゴル国大使館

入場料 一般1,900円/会員・大専・シニア1,300円/高校生以下800円

作品紹介

MONGOL ジャパンプレミア

ⒸKHATANBAATAR Tsedensodnom

2023年/モンゴル/155分

原題: MONGOL

監督・脚本:アムラ・バルジンヤム

プロデューサー:ウラン・サインビレグ

出演:アムラ・バルジンヤム、ソロンゴ=ウヤンガ・トゥムルスフ、ナイダンドルジ・チョインホル

1910年、満州人による清朝支配下にあったモンゴル。遊牧民のモンゴルは、領主の娘セルチマーと運命的に恋に落ちる。しかし、彼女の父である領主はモンゴルに罪を負わせて断罪し、彼の人生を引き裂き、愛も、誇りも、未来さえも奪い去る。すべてを失ったモンゴルは、裏切りと欺瞞が渦巻く世界へと踏み出す。生きのびるためだけではない。正義を取り戻すために……。その過酷な旅路のなかで、彼の闘いは沈黙していた民の心に火を灯し、希望と結束を呼び覚ましていく。

サイレント・シティ・ドライバー

2024年/モンゴル/138分

英題:Silent City Driver

原題:Чимээгүй хотын жолооч

監督:ジャンチブドルジ・センゲドルジ

脚本:ジャンチブドルジ・センゲドルジ、ノムーンズル・トゥルムンフ

プロデューサー:ガンバータル・ナランツェツェグ、ナランバト・バヤスガラン、ボルド・ガンバト

出演:トゥブシンバヤル・アマルトゥブシン、ナランツェツェグ・ガンバータル

14年間の服役を終えたミャグマルは、罪悪感と病、孤独を抱え、社会から拒まれながらひっそりと生きる。霊柩車の運転手として働き始め、唯一の友は野良犬たちだった。あるとき彼は、盲目の父親を置いて夜ごと街へ繰り出す若い女と出会い、犬が飼い主を求めるように、彼女につきまとうようになる。彼女や若きチベット仏教僧との出会いを通し、彼は再生を模索するが、過去の闇と社会の腐敗がふたたび彼を葛藤へと引き戻す。

TATAR ワールドプレミア

2025年/モンゴル/113分

原題:TATAR

監督:バトデルゲル・ビャンバスレン

脚本:ミエーゴンボ・アレクサンドル、アリオンボルド・ラグワスレン、ビルグーン・トゥムル=オチル

プロデューサー:ムンフチョローンタタル・ドガル、バトザヤ・ダムディンバザル

出演:ガンバト・ダムディンプレヴ、スミヤドルジ・フセルバータル、トゥヴシン・ナランバータル

1999年、民主化後のウランバートル郊外で、3人の青年が「TATAR」というヒップホップ・グループを結成した。彼らの音楽は、人生における苦難や、社会の厳しい現実を表現する声そのもの。対立するギャング「クバナ」との争いは、音楽を超え、正義、野心、友情をかけた現実の闘いへと発展する。幅広い年代から愛される大人気グループ誕生の裏に秘められた実話をもとに、闘争と絆、恋、そして成り上がりの物語が描かれる。

リモート・コントロール ジャパンプレミア

ⒸDavaanyam Delgerjargal

2013年/モンゴル・ドイツ・アメリカ/104分

原題:REMOTE CONTROL

監督・脚本:ビャンバ・サヒャ

プロデューサー:アリウナー・ツェレンピル

出演:バーサンドルジ・エンフタイヴァン、バヤルマー・ネルグイ

愛のない家庭から逃げ出した田舎の少年ツォゴは、都会のアパート屋上に住みつく。ミルクを売って食い繋ぎ、絵を描いて空想の世界に浸ることで日々を生きのびていた彼は、隣の建物のさまざまな窓を眺めるうち、孤独な女性の存在に心を奪われ、彼女との間に魂の共鳴を感じるようになる。ある日、ツォゴはリモコンで隣の建物のテレビを操作することを思いつく。このささやかな「力」に味を占め、他人の人生を操ろうとするが……。

Bedridden 〜寝たきりを選んだ男 ジャパンプレミア

ⒸKhangai Boldsaikhan

2020年/モンゴル/115分

原題:Bedridden

監督・脚本:ビャンバ・サヒャ

プロデューサー:アリウナー・ツェレンピル

出演:バトトルガ・ガンバト、アリオンチメグ・トゥムルスフ、ドルジスレン・シャダヴ

ある朝、26歳の作家志望の青年は運命の啓示を感じとり、欺瞞と違和感に満ちた人生を放棄するかのように、自ら「ベッドに寝たきり(Bedridden)」となることを決意する。心が通じ合わない父、家を出た母……。壊れた家庭に育ち、真の愛を渇望しながら、彼は婚約者に深い結びつきを求める。しかし、思いをうまく伝えられずすれ違う二人に、やがて嫉妬と疑念が生まれる。モンゴルの人気作家G.アヨルザナの中篇小説に着想を得てつくられた作品。

SHUVUULAKHUI 〜ハヤブサと男 ワールドプレミア

ⒸNOISE ART MEDIA

2025年/モンゴル/60分

原題:Шувуулахуй

監督・脚本:エンフバヤル・バター

プロデューサー:エンフバヤル・バター、ブレン・オチル

撮影:ダヴァーニャム・デルゲルジャルガル

出演:バトビレグ・エルデネジャルガル

太古の昔から、ハヤブサはモンゴル人の勇気と叡智の象徴。本作は、ウランバートル郊外で妻子と暮らしながら、野生のハヤブサを半年間かけて訓練するバトビレグを追ったドキュメンタリー。モンゴルに古くから伝わる鷹狩り文化を復興させ、ハヤブサの価値を社会に伝え、自然保護の思想を継承しようとする彼の前に、数々の困難が現れる。法律に従うべきか、伝統文化に忠実であり続けるべきか、二重の選択を迫られるが……。

4/4(土)~

ライフテープ

(C)『ライフテープ』製作委員会

2025年/101分/日本/DCP/ドキュメンタリー/配給:東風

監督・撮影・編集:安楽涼

出演:隆一、朱香、珀久、フィガロ

プロデューサー:大島新、前田亜紀

音楽:RYUICHI(EP「LIFE TAPE」より)

製作:すねかじりSTUDIO

制作協力:ネツゲン

大切な記録は、愛おしい記憶になる。

「家族を撮ってほしい」——きっかけは祈るような幼なじみの言葉。

親友として、作家として、いま撮らずにはいられなかった。

ひときわあたたかくて、抱きしめたくなるドキュメンタリー。

「かわいい~♡」もちりとした白い肌に何度も頬をすりよせる朱香(あやか)。家族の未来を想い、音楽制作やダンスに取り組むアーティストの隆一。ふたりには珀久(はく)が生まれたばかり。3人と猫のフィガロの暮らしには笑顔が絶えない。

珀久は、約12万人にひとりという「メンケス病」を抱えている。銅の欠乏により様々な健康問題が生じる指定難病だ。出産から診断までの日記には現実をなんとか受け止めようとするふたりの切実な言葉がありのままに綴られていた。「あのときは、支えがお互いしかなかったよね」。逃げ場のない孤独と不安に向き合いつづけ、ここまで紡いできた日常——そうして家族は、珀久の喉の切開手術という大きな決断のときを迎えようとしていた。

「たとえ短い時間だったとしても、幸せに暮らしている俺ら家族を撮ってほしい」。祈りにも似た隆一の声に対して、親友として、作家として何ができるのか。自らに問いながら記録をつづけた本作は、これまで自身の経験を元に映画を制作してきた安楽涼にとって初のドキュメンタリー。座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル2025コンペ部門で出会った審査員の大島新が作品に惚れ込み、盟友の前田亜紀とともにプロデューサーを買って出た。

些細なのにきっと忘れられないやり取り、ふれてはじめて伝わる体温、ちいさな変化に出くわす瞬間。他愛なくてとてつもない〈存在〉の奇蹟をいくつも積み重ねながら、映画はどこまでも軽やかに編まれていく。

人が人を想う、願いを込めて優しくまなざす。カメラを見つめ返す幼子の瞳に映るこの世界は、ちゃんときらめいているだろうか。

これは、なぜだか誰かと生きずにはいられない私たちに手渡された、とびきり大切な“ライフテープ”。

4/4(土)~

蒸発

©2024 OSSA FILM, BR, MORI FILM

2024 年/ドイツ・⽇本/86 分/配給:アギィ

監督:アンドレアス・ハートマン&森あらた

撮影:アンドレアス・ハートマン

編集:カイ・アイアーマン(BFS)

⾳楽:ヤナ・イルマート&⽵原美歌

⾳響:ニルス・フォーゲル、リヌス・ニックル

プロデューサー:アンドレアス・ハートマン

共同プロデューサー:森あらた

助成:ドイツ連邦政府⽂化メディア庁(BKM) Film- und Medienstiftung NRW

⽇本では毎年約8万⼈が失踪し

そのうち数千⼈が完全に消えるーー

⽇本では毎年、約8万⼈が失踪する。その多くはやがて帰宅するが、数千⼈は完全に姿を消してしまう。彼らは「蒸発者」と呼ばれる。理由は、⼈間関係のトラブル、借⾦、ヤクザからの脅迫など、さまざま。いわゆる「夜逃げ屋」の⽀援を受ける者もいる。すべてのしがらみを断ち、⾒知らぬ⼟地で、新しい⽣活を始める。深い喪失や挫折と、⼈⽣をゼロからやり直す希望が交差する。こうした「蒸発」という現象は、これまでも優れた⽂学や映画のモチーフになってきた。映画『蒸発』は、⽇本における蒸発の実態に迫ったドキュメンタリーだ。知られざる夜逃げ屋の仕事、そして失踪者と残された⼈々が抱える⼼の葛藤や、和解に⾄るまでの道のりを、没⼊感のある映像で描き出す。

本作は、ドイツ⼈映画作家アンドレアス・ハートマンと、ベルリンと東京を拠点に活動する映像作家・森あらたとのコラボレーションから⽣まれた。ドキュメンタリー映画祭の最⾼峰の⼀つ、コペンハーゲン国際ドキュメンタリー映画祭では連⽇超満員を記録し、ミュンヘン国際ドキュメンタリー映画祭では最優秀作品賞を受賞。さらに40以上もの国際映画祭で注⽬を集め、ドイツ国内50館以上のアートハウスで上映され話題となった。そして今、その映画が、ついに撮影地である⽇本で劇場公開される。

なお、本作では、出演者たちの⾝元を保護する⽬的で、AI 技術を⽤い⼀部の顔や声に加⼯を施している。

4/4(土)~1週間限定

生きているんだ友達なんだ

© 2025『⽣きているんだ友達なんだ』製作委員会

2026 年/⽇本/39分/カラー/ビスタサイズ/ステレオ/配給:フリック

脚本・監督:上野詩織

プロデューサー:⼭⽥咲季、宮沢⼀道

撮影:⼯藤雄太

照明:中川翔平

美術:浅⽥崇

録⾳:吉⽥篤史

主題歌:「Blurred」mabanua(origami PRODUCTIONS)

出演:永瀬未留、アサヌマ理紗、ジン・デヨン、笛木優子、じゅんいちダビッドソン

制作:株式会社Lieetz.

協⼒:伊参スタジオ映画祭、群⾺県中之条町

無責任で、ワガママで、思い出してもいいところが全然ない。

だけど⼀緒にいるとなぜか居⼼地がいい。

そんな友⼈がある⽇突然、私の⼈⽣からいなくなった。

とある⽥舎町に暮らす優実(永瀬未留)には、⽯井(アサヌマ理紗)という年の離れた友達がいる。変わり者で、いい加減で、無責任。1分1秒をノリで⽣きているような⼥だが、どういうわけか優実と気が合った。優実は働かない⺟親(笛⽊優⼦)に代わり、毎⽇パチンコ店で働きながら家計を⽀えている。不幸でも幸せでもない、同じことが繰り返される、退屈な毎⽇。ある⽇、⽯井は「私たちは⼈⽣に問いかけられている」というメモと共に、突然 優実の前から姿を消す。その不思議なメモに導かれ、優実は⺟親の元を去る。そして5年後。都会での華やかな⽣活の中、優実はあの退屈な⽇々に思いを馳せる。⽯井さんは今、どこで、何をしているのだろうか――。

ドラマ「初恋、ざらり」「じゃあ、あんたが作ってみろよ」脚本家・上野詩織監督デビュー作

誰しもが経験したことのある出会いと別れ…実体験を基に「あの⼈」への思いを紡ぐ

脚本家としてドラマ「初恋、ざらり」「彼⼥がそれも愛と呼ぶなら」「じゃあ、あんたが作ってみろよ」など話題のドラマを⼿掛けてきた上野詩織の監督デビュー作となる映画『⽣きているんだ友達なんだ』。上野⾃⾝の学⽣時代の実体験を基に、「今隣にいる⼈と、これから先も当たり前のように会えるとは限らない」という思いで脚本の執筆を始めた。第19回伊参スタジオ映画祭でシナリオ⼤賞を⾒事受賞し、映画を完成。昨年、第21回⼤阪アジアン映画祭や第26回TAMA NEW WAVEインディ・フォーラム部⾨など国内の映画祭で上映され、誰しもが経験したことのある出会いと別れを丁寧に紡いだ物語が共感を呼んだ。

主⼈公の増⽥優実を演じるのは、『夜のまにまに』『 くすぶりの狂騒曲』『 NOT BEER』の出演など活躍⽬覚ましい永瀬未留。友⼈の失踪で⼈⽣を⾒つめ直す⼥性を等⾝⼤で演じる。さらに、突如姿を消す友⼈・⽯井はるかを『茶飲友達』『その誘惑』『満天の星の下で』など映画や舞台、ドラマなど活躍の場を広げるアサヌマ理紗、優実が働くパチンコ店の同僚・清⽔を『ドライブ・マイ・カー』『ガンニバル』のジン・デヨン、優実に依存する⺟親を笛⽊優⼦、パチンコ店の常連客をじゅんいちダビッドソンが演じ、個性的なキャスト陣が顔を揃えた。主題歌は、星野源、⽶津⽞師、藤原さくらといったミュージシャンの楽曲プロデュースや、⾃⾝もミュージシャンとして国内外のアーティストとコラボするなど活躍するmabanuaの「Blurred」。

*第19回伊参スタジオ映画祭シナリオ⼤賞受賞

4/4(土)~1週間限定

石炭の値打ち

©Journeyman Pictures

1977年/イギリス/168分(第一部77分/休憩/第二部91分)/配給:スモモ

原題:The Price of Coal Part1・Meet the People/Part2・Back to Reality

監督:ケン・ローチ

脚本:バリー・ハインズ

出演:ボビー・ナット、リタ・メイ

ケン・ローチ監督の真骨頂、此処に有り!

のちに『麦の穂をゆらす風』(06)、『わたしは、ダニエル・ブレイク』(16)でパルムドールを2度受賞するイギリスの名匠ケン・ローチが、1977年にBBCのドラマ枠「プレイ・フォー・トゥデイ」のために制作したテレビ映画「石炭の値打ち (The Price of Coal)」は、二部構成の社会派ドラマ。1969年に公開された映画 『ケス』に続く、脚本家バリー・ハインズとのタッグ作品で、英国社会の象徴でもあった炭鉱という労働現場を舞台に、皇太子の視察訪問に右往左往する人々をコメディ調で描く第一部と、一転してハードでシリアスな第二部の二部構成で、炭鉱の人々の暮らしと人生がじっくりと描き出される。ケン・ローチ監督は、キャリア初期の本作においても、ドキュメンタリー的手法と即興的な演出、非職業俳優の起用といった一貫したスタイルで、現実に生きる労働者の感覚や空気感を捉え、“人間の尊厳”への眼差しを向ける。はみ出し者映画の特集イベント「サム・フリークス Vol.27」で上映された際には、満席となり上映終了後には拍手喝采に包まれた。日本では未ソフト化・未配信のため見逃されていたケン・ローチ監督の最高傑作の一つである大作『石炭の値打ち』が遂に劇場初公開を果たす。

第一部「炭鉱の⼈々(Meet the People)」

イギリス皇太⼦の炭鉱訪問を控えた炭鉱町が、急ごしらえの“演出”とも⾔えるような清掃や修繕をして、労働者たちが公式⾏事のためだけに動員される過程を、ユーモアとアイロニーを交えて描く。炭鉱の実態には⾒て⾒ぬ振りをし、形ばかりの体裁を整える当局の姿勢と、それに翻弄される労働者たちの姿には、階級社会の構造的な滑稽さと暴⼒性が鋭く映し出されている。

第二部「現実との直⾯(Back to Reality)」

第一部から⼀転して、炭鉱労働における労働者への⼈権軽視と管理体制のずさんさが引き起こす事故の悲劇を、淡々と、痛切に描写していく。死と隣り合わせで働く炭鉱夫たちと、その悲劇に直⾯した家族たちの現実に、観客は否応なく向き合うことになる。劇的な煽りが無い、そのリアリズムゆえに観る者の胸に深く突き刺さる。

4/11(土)~

父と家族とわたしのこと

© Nihon Denpa News Co.,LTD.

2026年/日本/カラー/127分/ドキュメンタリー/製作・配給:日本電波ニュース社

撮影・監督・制作:島田陽磨

編集・撮影:鈴木響

撮影:井上耀介、熊谷裕達

音楽:渡邊崇

音楽助手:中原実優

助監督:吉井愛海

オンラインエディター:中田 勇一郎

効果・整音:高木 創

協力:PTSDの日本兵家族会

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人日本芸術文化振興会

イベント情報

4/11(土)上映後、市原和彦さん(本作出演)、島田陽磨監督のトークイベント、4/12(日)上映後、黒井秋夫さん(PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会)、島田陽磨監督のトークイベントがございます。

戦後80年。トラウマが静かにほどけ始める

語られなかった戦争の傷

大阪市で喫茶店を営む藤岡美千代。幼い頃、父から激しい虐待を受けて育った。9歳の時にその父が自死したと聞き、思わず万歳してしまうほどだった。だが成長後、彼女自身もまた、娘を虐待してしまうという苦悩を抱えることになる。

神奈川県でタクシー運転手をする市原和彦。幼少期、父が母に浴びせた「この淫売女が」という罵声は、今も消えない傷として胸に刻まれている。40代で結婚するが、妻に日常的に暴力を振るってしまったことを、死別した今も悔い続けている。

シングルマザーの佐藤ゆな(仮名)もまた、幼少期の虐待により複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱え、娘との向き合い方に迷い続けている。新興宗数に傾倒した母からの過剰な支配は、今も彼女の心を締めつけている。三人が抱える「生きづらさ」は、どこから来たのか。取材を進めるなかで浮かび上がったのは、彼らの父や祖父が、いずれも戦争に従軍していたという共通点だったー。

生きづらさの、こたえを求めて子どもたちは、親をたどる

近年、帰還兵の多くが深刻なPTSDを抱えていた事実が、ようやく明らかになりつつある。癒やされなかった心の傷は、DVや依存症という形で子や孫へと受け継がれることがあり、肉親間の断絶を引き起とすこともある。その連鎖を、いかにして断ち切ることができるのか。

本作でこのテーマに挑んだのは、『ちょっと北朝鮮までいってくるけん。』『生きて、生きて、生きろ。』を手がけてきた島田陽磨(日本電波ニュース社)。戦争や国家分断という巨大な力に翻弄されながらも、自らの足で立とうとする個人を記録してきた監督と、戦後日本の現実を記録し続けてきた日本電波ニュース社が、戦後80年の節目に、受け継がれた痛みと向き合う人々の姿を静かに見つめるドキュメンタリー。

4/11(土)~

森に聴く Listen to the Forest

©2026 SIGLO

2026年/日本/カラー/76分/ドキュメンタリー/2K/5.1ch/製作:シグロ/制作協力:工房ギャレット/配給:alfazbet、シグロ

監督:山上徹二郎、今井友樹

製作:山上徹二郎

撮影:今井友樹、中谷駿吾、伊東尚輝、辻智彦

録音:今井友樹、姫田蘭、小川武

整音:小川武

編集:山上徹二郎、今井友樹、清野英樹

ドローン/タイムラプス撮影:佐藤千春

カラーグレーディング:辻智彦

ナレーション:山上徹二郎

音楽プロデューサー:佐々木次彦

製作デスク:山上小貴子、山下美穂、田中大地

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)、独立行政法人日本芸術文化振興会

出演: 清和研二、馬場繁幸、三枝豊平、行時志郎、合谷勝彦、都野展子、西和人、山本文利、山本栄子、酒井賢一

木々は会話し、思考する。森には、知性が満ちている。

アイヌに守られた巨木の森、いまだ謎多きマングローブ林、川底で眠り続けた大木、絶滅危惧種の蝶が息づく神聖な森――

多種共存の姿から、私たちの未来を問う

国土の7 割が森林という日本、私たちの身近にある森の真の姿を知る旅に出るーー

北海道・雄阿寒岳山麓、宮城県・鳴子、大分県・日田、熊本県・市房山、沖縄県・西表島。日本を代表する研究者らと各地を訪ね、私たち人類よりはるかに長い時を生き抜いてきた巨木の森に分け入り、その知性の神秘に迫るネイチャードキュメンタリー。人間の想像をこえた多種共存の森が私たちに語りかける世界とはーー

『絵の中のぼくの村』、『ぐるりのこと。』、『見はらし世代』などこれまで数々の映画を生み出してきた映画プロデューサー・山上徹二郎が自らの人生を振り返りつつ初めて長編映画の監督に挑戦し、『明日をへぐる』などの人と自然のあり方をテーマにドキュメンタリーを作り続ける今井友樹と共に新たなテーマに挑む。

悠久の時の流れの中、自然と人間はどう繋がり、これからどこへ向かうのか。

4/18(土)~

ペリカン・ブルー 〜自由への切符〜

© UMBRELLA ENTERTAINMENT Kft. / all rights reserved.

2023年/ハンガリー/ハンガリー語/79分/1.85:1/カラー/5.1ch/配給:マーチ

原題:KÉK PELIKÁN

英題:PELIKAN BLUE

監督・脚本:ラースロー・チャーキ

声の出演:ノルマン・レーヴァイ、コルネール・テジ、アーゴシュトン・ケネーズ

日本語字幕:今井祥子

90年代のハンガリーで起きた“ヤバすぎる実話”

超クールなアニメーションがまさかの映画化!!!

アニメーション×ドキュメンタリーの化学反応(ケミストリー)

“ドナウの真珠”とも称される美しい東欧の国《ハンガリー》から、とびきりクールなアニメーション・ドキュメンタリーが誕生した。2025年3月に開催された「新潟国際アニメーション映画祭」のコンペティション長編部門で上映され、観客からの熱狂的な支持を集めた『ペリカン・ブルー 〜自由への切符〜』がいよいよ劇場公開される。監督は、独特なアニメーション表現に定評のあるラースロー・チャーキ。本作の制作にあたり、10年にわたる綿密なリサーチを敢行。記録映像やインタビュー音声といったドキュメンタリーの素材と手描きアニメーションを融合させたストーリーテリングにより、激動の時代に起きた“ヤバすぎる実話”を見事なエンターテイメント作品として昇華させた。

いま、彼方を目指す すべての若者たちへ―――。

物語の舞台は90年代のハンガリー。“鉄のカーテン”が崩壊し、西ヨーロッパへの扉が開かれた。海外旅行が自由化され、たくさんの人々が“外の世界”に目を向けたものの、国際列車の切符は高額で、庶民にとっては手の届かない夢だった―――。そんな“見せかけの自由”に反撃を企てる若者たちがいた。アコシュ、ペーチャ、ラチの3人は、切符に使用されているペリカン社製の青いカーボンインク《ペリカン・ブルー》を家庭用洗剤で溶かし、行き先を書き換える方法を発見する。偽造した切符で海外旅行を満喫した彼らは、同じ境遇の若者たちにも“自由へのチケット”を配ることを決意する―――。この“ブッ飛んだ計画”は順風満帆に見えたが、やがて警察の捜査が始まり、国家を揺るがす大騒動へと発展していく!!!

5/1(金)~

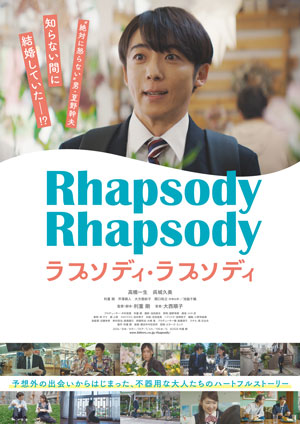

ラプソディ・ラプソディ

©2026 利重 剛

2026年/⽇本/106分/カラー/DCP/5.1ch/配給:ビターズ・エンド

監督・脚本:利重剛

プロデューサー:中村高寛、利重剛

音楽:大西順子

スチル:森日出夫

撮影:池田直矢

編集:小野寺絵美

助監督:近藤有希

制作担当:森満康巳

俳優担当:大崎章

製作:利重剛

後援:横浜市中区役所

出演:高橋一生、呉城久美、利重剛、芹澤興人、大方斐紗子、関口和之(友情出演)、池脇千鶴

【前売券】ムビチケカード 1,600円(税込)を当館受付にて発売中!

人付き合いを避けながら生きて来た男――

知らない間に籍を入れられていたことをきっかけに、

人生が思いがけない方向へと動き出していく

ちょっと天然で、絶対に怒らない男・夏野幹夫。ある日パスポートの更新のために取得した戸籍謄本を見て驚愕、そこには身に覚えのない「続柄:妻」の文字が…!どうやら<繁子>という名の女性が自分と勝手に籍を入れたらしい。でも、一体なんのために―?正体不明の<夏野繁子>探しの末、小さな花屋でようやく見つけ出したのは、触れるもの皆壊してしまう破天荒すぎる女性だった!話しかけると猛ダッシュで逃げ出し、優しくすると怒り出す。あまのじゃくな繁子に振り回される幹夫だったが、おかしな出会いはやがて2人の人生に予想もしなかった変化をもたらしていく―。

監督は、89年に『ザジ ZAZIE』で劇映画監督デビューし、『クロエ』(02)が第51回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に正式招待されるなど、国内外で注目を集めてきた利重剛。名バイプレイヤーとして数々の映画やドラマに出演し続けている利重がメガホンをとるのは、なんと『さよならドビュッシー』以来13年ぶり!不器用な大人たちがつまづきながらも前に進んでいく様を、温かくユーモアたっぷりに描き出した。

撮影は監督の地元でもある横浜で行われ、横浜市中区全面協力の元、実在のレストランやカフェ、店舗が劇中にそのまま登場!「街を眺めながら、あの主人公たちはその後どうしてるかなと想像してもらえるような作品を目指して作りました」という監督コメントにある通り、映画と現実の世界がそのまま繋がっているかのような体験が味わえる、“街映画”としても魅力溢れる作品となっている。

5/9(土)~

トニー滝谷 4Kリマスター版

©CONTENTS POTENTIAL Inc.

2004年/日本/75分/提供:コンテンツ・ポテンシャル/配給:アンプラグド

監督・脚本:市川準

原作:村上春樹著「トニー滝谷」(文藝春秋刊「レキシントンの幽霊」所収)より

音楽:坂本龍一

撮影:広川泰士

録音:橋本泰夫

出演:イッセー尾形、宮沢りえ、篠原孝文、四方堂亘、谷田川さほ、小山田サユリ、山本浩司、塩谷恵子、猫田直、木野花

ナレーション:西島秀俊

孤独と喪失を描く、市川準監督『トニー滝谷』

21年の時を経て、4Kリマスター版となってスクリーンに帰還

戦後の東京。孤独な幼少期を送り、成長したトニー滝谷はデザイン会社に就職し、イラストレーターとして黙々と働く日々を送っていた。ある日、彼は偶然出会った女性・A子と結婚し、長く続いていた孤独な時間は終わりを迎える。明るく優しいA子は、衣服を買い集めることに強い執着を持っていたが、トニーはその癖を理解しきれないままも、静かに受け入れ、穏やかな結婚生活を続けていた。しかしある日、A子は不慮の事故で命を落としてしまう。深い喪失感に耐えられないトニーは、彼女の残した大量の服を前に、A子の代替を求めるようになる。そして、A子によく似た女性・B子をアシスタントとして雇い、彼女にその服を着てもらうことで、妻の死に慣れようとするのだが……

村上春樹の短編小説「トニー滝谷」(文藝春秋刊「レキシントンの幽霊」所収)を、市川準監督がメガホンを取り、2005年に映画化した『トニー滝谷』。その静謐で美しい画作りが高く評価され、“伝説的な一本”として語り継がれてきた本作が、公開から21年の時を経て4Kリマスター化された。

本作は、『BU・SU』(87)、『つぐみ』(90)、『東京夜曲』(97)などを手がけた市川準監督が、長年にわたり愛読してきた村上春樹作品の中でも、映画化への思いを温め続けてきた短編小説「レキシントンの幽霊」所収の「トニー滝谷」を、念願かなって映像化した作品である。トニー滝谷という名の、孤独な人生を歩む男性を主人公に、愛する女性と巡り合えた幸福なひととき、そしてその後に訪れる喪失を、静かに描き出す。

イッセー尾形は、主人公・トニー滝谷と、彼の父である滝谷省三郎の一人二役を演じ、宮沢りえは、トニーの妻・A子と、妻の死後に彼の前に現れる女性・B子という二役を演じている。また、本編のナレーションは西島秀俊が担当。坂本龍一が手がけた音楽は、ピアノを基調とした密やかな旋律で、作品全体に漂う孤独感を繊細に表現している。空気に色がついているかのような独特の色調と、静謐で美しい画作りが絶賛された本作は、第57回ロカルノ国際映画祭にて、審査員特別賞、国際批評家連盟賞、ヤング審査員賞をトリプル受賞するなど、国内外で高い評価を獲得した。

4Kリマスター版の制作にあたっては、市川監督の信頼を受け、ポストプロダクション全般を任されていた撮影監督・広川泰士の指示のもと、白黒とカラーの間ある中間色を再現するためのグレーディング作業を重ね、唯一無二の透明感を湛えた映像世界が完成。また音響面では、本作を含め長年にわたり市川作品を支えてきた録音技師・橋本泰夫が、サウンドエディターの野村みきとともに、オリジナル音源をベースに、4K版に対応した音作りを施している。

5/9(土)~

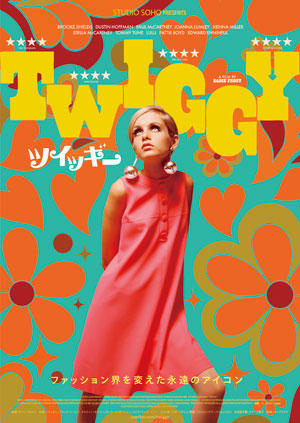

ツイッギー

© Copyright Soho Talent Limited 2024 All Rights Reserved.

2024年/97分/イギリス/原題:Twiggy/カラー/5.1ch/1.85:1/日本語字幕:クアーク亮子/配給:アンプラグド

監督:サディ・フロスト

製作:サイモン・ジョーンズ ニック・ハムソン

撮影:ダイアナ・オリフィロヴァ、ルーカス・タックナット

編集:リズ・ディーガン、クリスティーナ・ヘザーリントン

音楽:マーラ・カーライル

音楽監修:イアン・ニール

出演:ツイッギー、ダスティン・ホフマン、ブルック・シールズ、ポール・マッカートニー、ステラ・マッカートニー、シエナ・ミラー

世界中を虜にした伝説のモデル“ツイッギー”

エネルギーに満ち溢れる驚くべき人生のドキュメンタリー

小柄で華奢なスタイルと唯一無二のファッションセンスで一世を風靡した、元祖スーパーモデルのツイッギー。誰もが憧れ、ファッションやヘアメイクを真似する社会現象となり、初来日した時はビートルズと並ぶほど日本を熱狂の渦に包み込んだ。そんな1960年代を象徴する存在であるツイッギーの人生と魅力をひもとく、初の公認ドキュメンタリー映画。

その愛称の通り、小枝のように細い体と人形のように大きな瞳、ショートヘアの中性的なスタイルで16 歳にして彗星のごとくデビュー。瞬く間にスターの階段を駆け上った彼女はそれまでの美の常識を覆し、ファッション界に革命をもたらした。若者を中心に席巻したスウィンギング・ロンドンのカルチャーも牽引。マリー・クワントのミニスカートを着こなし「ミニの女王」と呼ばれ、世界中でミニスカートブームを巻き起こした。その後、自分らしい表現を追い求めて、女優や歌手としても活躍の場を広げていく。ケン・ラッセル監督のミュージカル映画『ボーイフレンド』(71)では、第29回ゴールデングローブ賞 新人女優賞と映画部門主演女優賞に輝いた。時代を超えて、今もなお多くの女性に影響を与え続けるツイッギー。安室奈美恵の名曲で、K-POPアイドルTWICEのユニット・MISAMOもカバーした「NEW LOOK」も、ツイッギーへの憧れを歌った一曲だ。

本作では、本人の言葉や貴重なアーカイブ映像、ゆかりある人物の独占インタビューを通して、一人の女性、そして母としての生き方、葛藤や選択を描く。監督は、『マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説』(21)のサディ・フロスト。ブルック・シールズやダスティン・ホフマン、ポール・マッカートニーらツイッギーと親交のある各界のスターたちも出演。デビュー60周年を迎える今、色褪せることなく活躍し続けるツイッギーが贈る、ポジティブなエネルギーに満ち溢れた物語。その自然体で自己表現する姿は、私たちに「自分らしくあること」の大切さを教えてくれる。

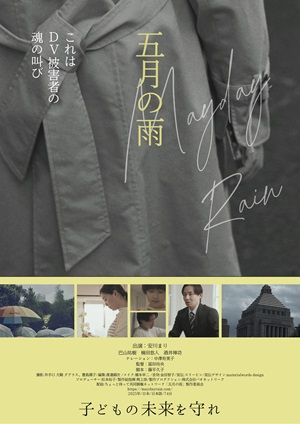

5/9(土)~

五月の雨

©ちょっと待って共同親権ネットワーク「五月の雨」製作委員会

2025 年/日本/74 分/配給:ちょっと待って共同親権ネットワーク「五月の雨」製作委員会

監督:冨田玲央

脚本:藤平久子

出演:安川まり、巴山祐樹、楠田悠人、酒井禅功

ナレーション:中澤有美子

家庭内で起こる静かな暴力、軽視される被害、そして離婚後も続く支配

それは、まるで“見えない鎖”のように親子を追い詰めていく

⻑⾕川⾹織(安川まり)はひとり息⼦を持つ主婦。しかし、夫の直樹(巴⼭祐樹)からの精神的暴⼒に苦しんでいる。⼣⾷の味付けや外出時の服装など⽇常⽣活での些細な事柄へのダメ出し、謝っても理由の説明を求められ、問い詰められる⽇々。⾹織は夫の⽀配に精神のバランスを崩し、家を⾶び出し、弁護⼠に救いを求める。離婚調停は双⽅の主張の⾷い違いで平⾏線を辿るが3年を経て、ようやく離婚が成⽴する。ただ、夫が主張した「共同親権」を受け⼊れてしまった。離婚後も息⼦との⾯会や進学など、事あるごとに「共同親権」を盾に夫による精神的な⽀配は続いていた。追い詰められる⾹織はどこへ向かうのかーーー

2024年5月17日、離婚後共同親権の導入を含む改正民法が成立。そして2026年4月、離婚後共同親権は導入される。この改正案には、多くのDV・虐待被害者や支援者が懸念の声を上げ、反対の署名は24万筆も寄せられた。DVから避難し、身を隠しながら生活をしているDV被害者も勇気を出し、雨の中、国会前のデモに集まった。しかし、異例の早さで採決決行。離婚後共同親権の導入はDVや虐待の継続にはならないのか。離婚後共同親権の問題点をドラマとドキュメンタリーを交えて描き出し、社会に問いかける。

近日公開

トゥ・ランド

©Hal Hartley / Possible Films, LLC

2025年/アメリカ/74分/英語/配給:ポッシブルフィルムズ/

配給協力:ユーロスペース、Gucchi’s Free School

原題:Where to Land

監督・製作・脚本・音楽:ハル・ハートリー

製作総指揮:グレゴリー・ジェイコブス、ステイシー・スミス

撮影:サラ・コーリー

編集:カイル・ギルマン

プロダクションデザイナー:リチャード・シルヴァーンズ

衣装:ケリー・ハスラー

出演:ビル・セイジ、キム・タフ、ケイトリン・スパークス、ロバート・ジョン・バーク、イーディ・ファルコ

人生に、迷おう

隠遁状態のロマコメ監督が再就職!?

ハートリー流セミリタイア生活のすすめ

58歳のジョー・フルトンは、かつてロマコメ映画で人気を博した映画監督。最近は半ば引退状態で、屋外で身体を動かす仕事がしたいと近所の墓地の管理人助手の仕事に応募する。

さらに弁護士の長年の勧めに従って、遺言書を作りはじめることに。将来何かあった場合のために、有形無形の資産の行き先を決めなくてはならないらしい。気がつけばさまざまな物に囲まれている生活に、ジョーは愕然とする。

ジョーの恋人でTVスターのミュリエルと姪のヴェロニカは、ジョーの普段とは違う様子から「ジョーの余命わずかで密かに終活中」だと思い込む。やがてウワサがウワサを呼んで、友人、知人、元妻、自称隠し子の若者らが、よってたかってジョーのアパートに押しかけてくる。

1990年代に『トラスト・ミー』『シンプルメン』『ヘンリー・フール』など、シニカルでユーモラスで瑞々しい名作を連発して、NYのインディペンデントシーンを象徴する映画作家となったハル・ハートリー。その後もあくまでもインディーズ精神を貫き続けて、独自のキャリアと地位を築いた孤高の名匠が、コロナ禍による制作中止という苦難を乗り越え、11年ぶりとなる新作映画『トゥ・ランド』を完成させた。

ハートリーのミドルネームと生まれ育った通りからから名付けられた、どことなくハートリー自身を思わせる主人公ジョー・フルトンを演じるのは、代表作『シンプルメン』で主人公兄弟の弟を演じた盟友ビル・セイジ。また、ロバート・ジョン・バーク、イーディ・ファルコらハートリー作品からキャリアを開花させた仲間たちも再結集した。

誰もが人生と哲学を語り、飄々としているのにハートウォーミングな、まさにハートリーにしか作れないヒューマンコメディ。監督自ら「これが最後の映画になっても構わない」と語るほどの、円熟の境地に達した最高傑作が誕生した。